戦争によって破壊された古伊万里の再生――「海を渡った古伊万里~ウィーン、ロースドルフ城の悲劇」展

陶片がつむぐ有田焼の物語

取材・文:出口夢々

撮影協力:大倉集古館

撮影:編集部

2020年11月3日(火)から大倉集古館で開催されている、「海を渡った古伊万里~ウィーン、ロースドルフ城の悲劇」展にZIEL編集部・出口が行ってきました。本展の見どころや、展覧会開催の経緯などを紹介します。

ピアッティ家と陶磁器のつながり

大倉集古館で開催中の「海を渡った古伊万里~ウィーン、ロースドルフ城の悲劇」展。本展の中心となるのは「破壊された古伊万里」だ。

時代は18世紀にまでさかのぼる。当時のヨーロッパでは、西アジアへの憧れや好奇心が膨らみ、文学や美術における東方趣味――オリエンタリズムが流行していた。西洋諸国の王侯貴族たちに「白い金」と呼ばれた東洋の陶磁器は、当時、一種のステイタスシンボルであった。

画像提供:大倉集古館

このブームに漏れなく乗っていたのが、現在、オーストリア・ウィーン近郊にあるロースドルフ城に住んでいるピアッティ家だ。

やきものの商売を生業としていたピアッティ家は、ザクセン選帝侯フリードリヒ・アウグスト1世(ポーランド王アウグスト2世:1670-1733)、いわゆるアウグスト強王に陶磁器を納めていたという説がある。アウグスト強王は、当時、世界最大の東洋陶磁器の蒐集家だったのだ。

そのピアッティ家のアレッサンドロ・ピアッティ侯爵とフェルナンド・ピアッティ侯爵の兄弟は、七年戦争(1756-1763)に参加。ハプスブルク帝国のために戦い、オーストリア・フランス連合軍で高い地位を得た。その後、ザクセンの首都であるドレスデンに定住し、二人とも宮廷で高い地位についた。

フェルナンドの息子、パオロ・エミーリオ・ピアッティ侯爵は、ウィーン会議ではザクセンの代表として交渉にあたるほど名誉ある職務につき、1820年代後半にはパオロ・エミーリオの息子であるフリードリヒ・アウグスト・ピアッティ侯爵がオーストリアのロースドルフ城を獲得した。

ロースドルフ城内には陶磁器を飾る「陶磁の間」があった。当時の王侯貴族にとって陶磁の間は権威の象徴であり、そこに、いかにすばらしいコレクションを所有しているかが重要だったのだ。そして、ロースドルフ城の陶磁の間には、今回展示された作品が飾られていたのである。

17世紀中期、明末清初の動乱で中国・景徳鎮の海外輸出がストップし、西欧への輸出も止まった。その代わりに西洋の陶磁器市場の主役に躍り出たのが、オランダ東インド会社と結びついた日本の有田磁器であり、世界を魅了した古伊万里だ。

しかし、この優雅で豪華絢爛な城に、悲劇が訪れる。それが第二次世界大戦だ。ウィーンを侵略した旧ソ連軍によって、ロースドルフ城にあった多数の陶磁器が破壊されたのだ。現在、ロースドルフ城では、侵略時に旧ソ連軍の執務室にされていた部屋に破壊された陶片を展示している。この陶片が「海を渡った古伊万里~ウィーン、ロースドルフ城の悲劇」展の主役なのだ。

女性7人で始めたプロジェクトが展覧会に

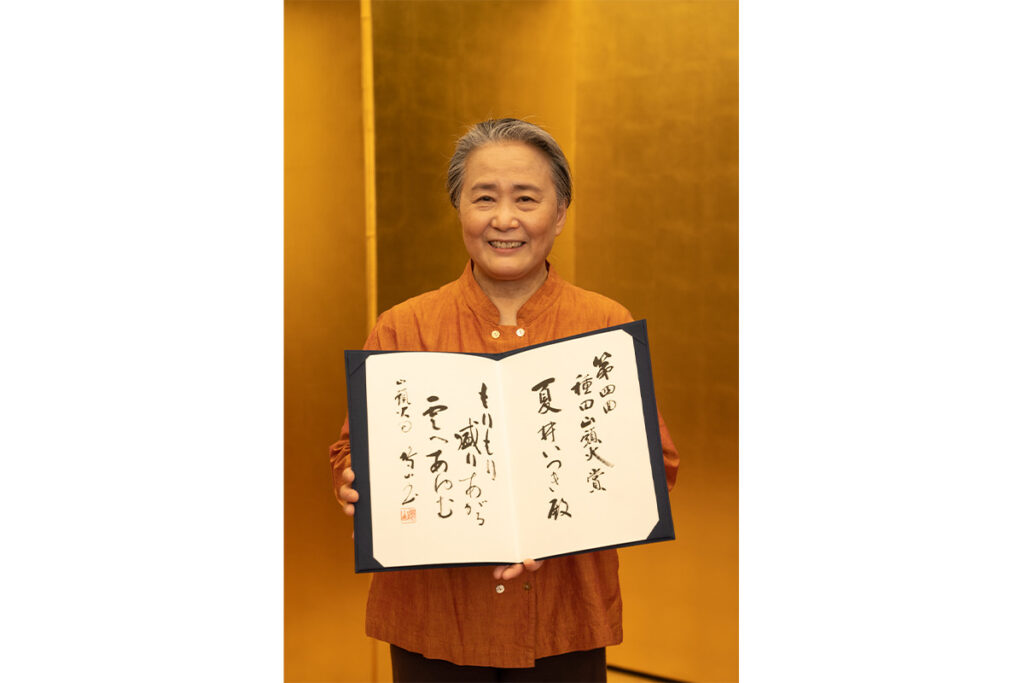

本展覧会の発起人は、保科眞智子さん。茶道裏千家教授である保科さんは、茶の湯のバイリンガルナビゲーターとして東京のオーストリア大使館での茶会に参加した。その際にピアッティ家も同席しており、話がロースドルフ城にある破壊された陶磁器におよんだという。

「戦災で破壊された陶磁器の話を聞いて、日本人として何としてでも陶片を継ぎ、継いだものをウィーンへ繋いでいく必要があると感じた」と語る保科さんは、チームを組み、仕事や子育ての合間を縫って「古伊万里再生プロジェクト」に取り組んだ。その通過点として大倉集古館の協力のもと開催されているのが「海を渡った古伊万里~ウィーン、ロースドルフ城の悲劇」展なのだ。

保科さんはその後ウィーンへ飛び、ロースドルフ城を訪れ、ピアッティ家との友情を深めながらプロジェクトを進めた。その後、学習院大学教授の荒川正明氏の研究チームによって二度の現地調査が行われ、修復作業は国内で陶磁器修復の第一人者である繭山浩司氏が行った。

城内に散らばった陶片をすべて集め、1つずつかたちを見極め、元の陶磁器を復元していく――。このプロジェクトの目的は、単なる陶器の修復ではない。ロースドルフ城内の床に無数に散らばる陶片を集め、分類し、日本へと空輸した。足りないパーツは新たにつくるのではなく、かたちにならないものはかたちにならないものとして、クリーニングを施し、戦争遺産として保存していった。

「焼物の透明度――光の透過性が失われないように修復した」と語るのは繭山さん。実際にロースドルフ城で陶片の収集作業を行った際には、陶磁器のなかからほこりだけでなく、コバエやてんとう虫の死骸も出てきたそうだ。

「拭いたり水で洗ったりするだけでは汚れは落ちません。綿棒や超音波洗浄機、ときにはピンセットに脱脂綿を巻きつけ、細部まで汚れを落としていきました。表面の色絵が落ちないよう、細心の注意を払いながらの作業です」と語る繭山さん。古伊万里の歴史や陶磁器の修復など、さまざまな日本の技術を目のあたりにできる展覧会である。

本展覧会は、国内巡回展(愛知県陶磁美術館、山口県立萩美術館・浦上記念館)の予定。また、2022年には、古伊万里再生プロジェクトによってオーストリアにて凱旋展覧会を催す予定であり、これからもロースドルフ城の陶片をめぐる活動は続いていく。

- 展覧会情報

- 海を渡った古伊万里~ウィーン、ロースドルフ城の悲劇~

会場:大倉集古館

会期:2020年11月3日(火)~2021年1月24日(日)

観覧料:1300円

開館時間:10:00~17:00

休館日:月曜日(祝日の場合は翌日)、年末年始(12月28日~1月1日)

最寄り駅:六本木一丁目駅、神谷町駅、溜池山王駅、虎ノ門駅、虎ノ門ヒルズ駅

HP: https://www.shukokan.org/

まだデータがありません。